こんにちは。SOLの余語です。

3月14日の記事では、スマートフォンやタブレットで利用する人の多いSNSでは、自分の価値観や好みに合ったものばかりにふれるようになる「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」という現象が見られ、それによって自分のものとは異なる考え方に真剣に向き合わなくなる人がいるという話をしました。受験生のコミュニケーション力(特に他者の話を正しく理解する力)で合否が決まる帰国生入試や総合型選抜では、これが受験で満足のいく結果を出すことを難しくする可能性があります。

〇SNSで情報収集することで生じる問題

さて、社会的な問題についての情報や論評にどのように接するかについてはここ20年で大きな変化がありました。僕が20代であった頃にはテレビの報道番組や新聞、書籍が主なソースになっていましたが、今では家にテレビがなく、新聞も定期購読していないというのが珍しいケースではなくなり、Yahoo! Japan Newsのようなポータルサイトだけでなく、YoutubeやX(旧Twitter)のようなSNSで情報を収集している人がデジタル機器の扱いが不得手とされる年代でも増えていると言われます。

このようなサービスが社会に浸透し始めた頃は、それまで大手メディアによって独占されてきた多くの人に情報や論評を伝達する経路が一般の人々にも開放されることの良い側面に注目が集まっていました。これまでに取り上げられることがなかった問題に関心が集まったり、社会的なマイノリティーの人々の声がより広い領域に届いたりすることを通じて、民主制社会における公的な議論の質が高まっていくことが期待されたのがその一例です。

しかし、現実には、このような予測が正しいものであったと思える事例がある一方で、大手メディアで行われているような校閲を挟まず情報を発信できるようになったため、昨年の兵庫県知事選に関する報道でも見られるように、「フェイクニュース」と呼ばれるデマが広がることが増えました。それに合わせて、特定のエスニックグループや女性、LGBTQのように以前から差別を受けて来た人々、そして様々な理由で公的なサポートを必要とする人々を排斥するような主張も以前には考えられなかった規模で支持を集めているようです。

SOLで帰国生入試や総合型選抜の受験準備を行っている年代の人でもSNSで社会的な問題に関する情報を集めるのは一般的になっており、少なくとも授業を受け始めた段階で、大手メディアに対する不信感から「フェイクニュース」を真実だと思い込んでしまったり、解決が難しい問題に関して精神的な負荷がかからないが故にその複雑さを無視するような言論に飛びついたりしてしまっている人が少なくありません(例えば、2021年頃には、いわゆる「ワクチン陰謀論」と呼ばれるものを信じている生徒がいましたし、在日韓国人や中国人、クルド人、生活保護を受けている人などに対する差別感情を内面化している人の誤解を解くために時間を使うこともよくあります)。

このような思考に関する傾向は、彼ら/彼女らが有権者として社会を支えていくことを考えると問題ですが、帰国生入試や総合型選抜の受験準備のサポートをしている立場からすると、日本語小論文試験や面接試験への影響を見逃す訳にはいきません。以前に成田悠輔氏が高齢者の命の価値を軽視するような発言をした際に、彼が所属しているイェール大学が取った対応を見れば分かる通り、全ての学問は、多くの人によってファクトチェックされた情報やデータを基に、共同体に属する全ての人の尊厳を守るためにはどのようなことをなすべきかを追究するものです。

当然、その担い手である研究者も学問の目的を正しいものとして受け入れているはずであり、彼ら/彼女らと文章や口頭でコミュニケーションを取る際に、それを軽んじるようなメッセージを送ってしまうことはネガティブな結果を招来する可能性があります。このようなことを考えても、SNSで見られる情報や論評との付き合い方を今後も生徒と一緒に考えていかなければならないと思います。

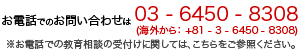

それでは、帰国生の大学受験やSOLの帰国生大学受験セミナーなどに関して情報をご希望の方は以下のフォーム、もしくはinfo@schoolofliteracy.comよりご連絡ください。よろしくお願いいたします。

【お問い合わせフォーム】

https://www.schoolofliteracy.com/contact/

2024年度のグループ指導が終了しました(4) ―SOL帰国生大学受験セミナーについてvol. 320―

(2025年4月8日 18:00)