こんにちは。SOLの余語です。

前回まで、単語や表現の学習をする際に重要な役割を果たす電子辞書の使い方などについて説明してきましたが、今回からは意味の分かる単語や表現の数を増やしていくためにはどのような学習をすればよいのかということに話を進めていきます。

しかし、理想的な学習方法が分かっていても、単語や表現の学習に対するモチベーションがなければ、取り組みを継続することは難しいと思います。ですので、まずは動機付けをするために、単語や表現の学習を行う必要性について簡単に確認しておきたいと思います。

英語を使用した経験から得た知識のズレを矯正しましょう

単語や表現についての学習を現地校や国際校での日々の学習とは別に行うべき理由の一つ目として挙げられるのは、自分がすでに持っている知識と正しい単語などの意味や語法とのズレを正すことです。

これは英文法の学習を行うべきということをテーマにした回でも述べたかと思いますが、帰国生や海外生の多くは会話したり、学校でレポートなどを書いたりする中で蓄積した経験を基に英文法や単語・表現の意味などを理解しています。しかし、このような経験的知識には、自分で経験を適切に評価できないことなどが原因で、誤りが含まれていることがあります。自分の知識と正しい意味や語法との間にズレがあると、TOEFL、TOEICや帰国子女枠大学入試の英語試験で高いスコアを得られなくなる可能性が出てきますので、早めに矯正したほうがいいでしょう。

自分に合った分野を探すための土台を築くための学習

海外に滞在した年数の短い人で、英語運用能力を習得するための外国人向けクラスに在籍している期間がある場合は、年齢相応の学術的文章を読むために必要な英単語や表現にふれる機会が少ないことが考えられます。一方で、滞在年数が長い人でも年齢相応の語彙力があるとは限りません。英語の体系的な学習が進んでいない、もしくは英語を使用した経験をうまく整理できていないがゆえに学術的な文章を読むだけの知識がない人がいますし、英語圏のネイティブと同等の知識を身につけていたとしても、それまでの学習経過から習得している単語に分野による極端な偏りがある場合も見られます。日本語が第一言語である海外生にとっては、日本にいれば特に勉強しなくても年齢相応の日本語語彙やそれに見合った知識がある程度自然に目や耳に入ってくるものですが、慣れているとはいえ外国語である英語の環境の中では、英語語彙の習得は日本語ほど容易ではないわけです。

日本の大学の帰国子女枠の英語試験では、TOEFLなどと同様に幅広い分野から学術的な文章が出題されます。学部学科に合った内容のものが出題されるとは限りません。このような英語試験に対応するためには、様々な分野に及ぶ年齢相応の単語や表現を頭の中に入れておくべきです。

また、単語や表現、そして英文法などの学習に取り組むことは、これまでは好みに合わないと考えて無視してしまっていた分野の文章を読むことにもつながりますので、自分の世界観を広げてくれたり、本当に刺激を与えてくれるものに出会える可能性を開いてくれたりするはずです。10代から20代の前半までは自分に合った学問分野がまだ見えていないことが多い時期ですので、単語などの学習をすることによって、より多くのものに接することのできる土台を築くようにしましょう。

よりよいエッセイを書くために

最後に、これまでに述べていなかった観点から、単語や表現の学習の必要性を説明したいと思います。以前、Paul Austerという有名なアメリカ人作家の自伝を読んでいた時に、「ある一つの事象をどれだけ多くの表現で表すことができるのかが作家になれるかどうかの最も重要な基準である」という主旨の一文に出会ったことがあります。

このような考え方の背景には、「一つの文の中で、もしくは文章の中の近い位置で同じ単語や表現を使うことの少ない文章がよい文章である」という欧米の人々に独特な文章観があります。まだ学習をしている段階である高校生にこのような基準がAusterのような作家ほど強く求められることはありませんが、それでもなるべく同じ単語や表現を使わない文章の方が高い評価を受けるということに変わりはありません。

学校のレポートやTOEFLやSAT、帰国枠大学入試でのエッセイ試験(早稲田大学などで出題されます)で高い評価を受けるために、単語や表現に関する知識量をできるだけ増やすように心がけましょう。

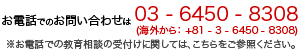

それでは、次回からは単語や表現の学習法について述べていきたいと思います。なお、今回説明したことで質問などがありましたら、こちらご連絡ください。